電気工事士になるには

しごとガイド

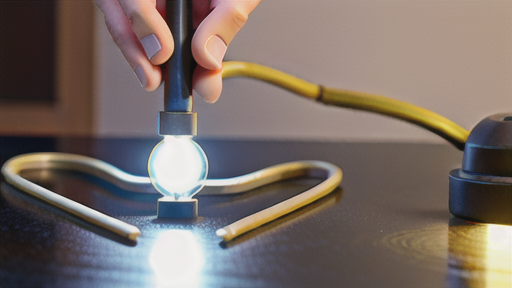

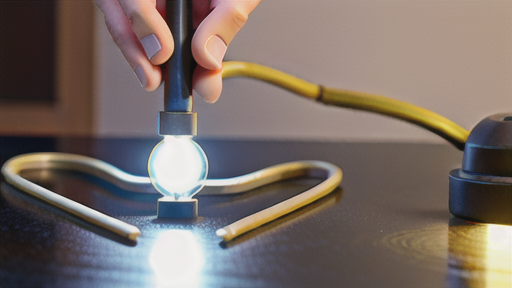

電気工事士の仕事は、電力会社から送電された電気を変圧する変電設備の据え付けをはじめ、建物の各階へ電気を送る幹線の敷設、分電盤の据え付け、配線、コンセントや照明器具の取り付けなど、電気の通る道と、電気を利用する設備工事を行うことが主な業務内容です。

しごと選び中

電気工事士の仕事って、具体的にはどういったことをするのだろうか?

しごとガイド

電気工事士の仕事は、大きく分けて3つあります。1つ目は、変電設備の据え付けや幹線の敷設など、電気の通る道を作ることです。2つ目は、分電盤の据え付けや配線など、電気を各部屋や機器に分配することです。3つ目は、コンセントや照明器具の取り付けなど、電気を利用する設備を取り付けることです。

しごと選び中

なるほど、電気工事士の仕事は、電気の通る道を作ったり、電気を分配したり、電気を利用する設備を取り付けたりする仕事なのですね。

電気工事士とは。

電気工事士とは、電力会社から送電された電気を各家庭や建物に安全に送るために、さまざまな電気設備の工事を行う仕事です。具体的には、変電設備の据え付け、建物の各階へ電気を送る幹線の敷設、分電盤の据え付け、配線、コンセントや照明器具の取り付けなどを行います。電気工事士は、電気の知識と技術を備え、安全に電気設備を扱うことができる必要があります。

電気工事士へのキャリアパスは、

1. 電気工事士へのキャリアパス 第1種と第2種の資格があり、資格ごとに工事範囲が異なります。

2. 第2種電気工事士 一般家屋の屋内配線や電気照明の設備取り付けが主な業務です。

3. 第1種電気工事士 大規模な工事や工場やデパートなどの構内配線、変電室の配電など大電力の設備工事を行うことができます。

電気工事士の仕事内容とは?

電気工事士の仕事内容とは?

電気工事士とは、電気工事に関する専門知識と技能を有し、国の試験に合格した資格を持つ人材のことです。主に、発電所や変電所、工場などの電気設備の施工や保守点検、電気機器の設置・修理などを行います。

電気工事士の仕事は、大きく分けて以下のような3つに分類されます。

1. 電気設備の施工

電気設備の施工とは、電気設備を新たに設置することです。具体的には、配線や照明器具の設置、制御盤の組立などを行います。

2. 電気設備の保守点検

電気設備の保守点検とは、電気設備が正常に動作しているかどうかを点検し、必要に応じて修理や調整を行うことです。具体的には、配線の点検、絶縁抵抗の測定、機器の点検などを行います。

3. 電気機器の設置・修理

電気機器の設置・修理とは、電気機器を新たに設置したり、故障した電気機器を修理したりすることです。具体的には、配線の接続、機器の交換、修理などを行います。

電気工事士の仕事は、社会インフラを支える重要な仕事です。電気設備が故障すると、工場や病院、家庭など、私たちの生活に支障をきたしてしまいます。電気工事士は、電気設備を安全かつ安定的に稼働させるために、日々重要な仕事をしています。

電気工事士の資格取得方法

-電気工事士の資格取得方法-

電気工事士の資格取得には、大きく分けて2つの方法があります。

1. -養成施設での実務教育-

電気工事士養成施設で実務教育を受ける方法です。電気工事士養成施設は、一般社団法人日本電気工事士会によって指定された教育機関であり、電気工事士に必要な知識と技能を身につけることができます。実務教育は、学科教育と実習教育の2つに分かれており、学科教育では電気工事に関する理論や技術を、実習教育では電気工事の実践的な技術を学びます。実務教育は、原則として2年以上かかります。

2. -試験による資格取得-

電気工事士試験を受けて資格を取得する方法です。電気工事士試験は、一般社団法人日本電気工事士会によって実施されており、年に2回(5月と11月)行われています。電気工事士試験には、第一種電気工事士試験、第二種電気工事士試験、第三種電気工事士試験の3種類があり、それぞれに必要な知識と技能が異なります。

電気工事士になるためには、電気工事士養成施設での実務教育を受けるか、電気工事士試験に合格する必要があります。ただし、電気工事士養成施設での実務教育を受けていない場合は、第二種電気工事士試験と第三種電気工事士試験を受験することができません。

電気工事士の資格取得は、電気工事の仕事に就くためには必須です。電気工事の仕事は、社会インフラを支える重要な仕事であり、電気工事士は電気工事を安全かつ確実に施工する責任を負っています。電気工事士の資格取得を目指す方は、電気工事士養成施設での実務教育を受けるか、電気工事士試験に合格するようにしましょう。